※『借りぐらしのアリエッティ』本編とは設定が異なります。ご了承ください。

「やれやれ」

楽しい食事の最中のはずなのに、突然お父さんが深刻な表情で言った。

「『借りぐらし』もいずれは限界が来るかもしれないな」

私は現在お父さんから借りを教えてもらっている最中だったからその発言には驚いた。

私たち小人は、人間の住む家から食料とか日用品とかを「借り」ながら密かに慎ましく生活している。

人間が寝静まった夜中のタイミングでこっそりキッチンとかに行って、砂糖の欠片とかティッシュとかを取りにいくのだ。

お父さんいわく、今の所は借りは順調だが、今後このやり方が通用するかわからないとのこと。

お父さんは借りの経験はとても長い。

これまでの借りのデータをたくさん持っている。

人間が住む家のどこに食料があるか、どの部屋には誰が住んでいてその人は何時まで起きているか、ねずみはだいたいどの辺りをうろついているか、などのデータだ。

そんなベテランのお父さんが言うのだからそうなのだろう。

実際、同じように借りぐらしをしている私たちの種族は、どんどん数を減らしている。

借りの最中に人間に見つかってしまったり、途中でねずみに食べられてしまったり、高いところから落ちてしまう小人が多いからだ。

特に、人間に見つかったら大変だ。

人間は私たちの種族全員探し回ってかたっぱしから捕獲していく恐れがある。

最近人間は夜中眠っていると見せかけて、実は起きているというケースも多いから厄介だ。

眠っているかどうかを判別できたらいいのに。

借りは危険がいっぱいで、確かにこのままの生活はいずれ限界が来るかもしれない。

やばい!

このままだと私達の種族が絶滅してしまう!

そこで私たちは仲間のスピラーに聞いた。

スピラーは最近ここらに住んでいることが判明した私達の仲間だ。

もっと良い方法はないかと。

「森で獲物を捕らえるのが良いよ!」

スピラーはそう言いながらコオロギの足を出してきた。

その瞬間お母さんは「ヒィ〜」と叫んだ。

「こんなふうに獲物を捕らえるんだ」

スピラーは弓を放つポーズを私達に見せてきた。

相談相手を間違ってしまった。

私たちよりももっと原始的な生活をしている。

何か良い方法はないかと思い、私はパソコンを使ってインターネットで調べてみることにした。

だが、いくらググっても全然良さげな情報が出てこなかった。

「しまった!人間のインターネットなんだから、人間のための情報しか出てこないに決まってるじゃん!」

私は当たり前のことに今更気がついて落胆した。

「はあ〜」

私はため息をつきながら辺りを散歩していた。

そんなときのことだった。

「あ……」

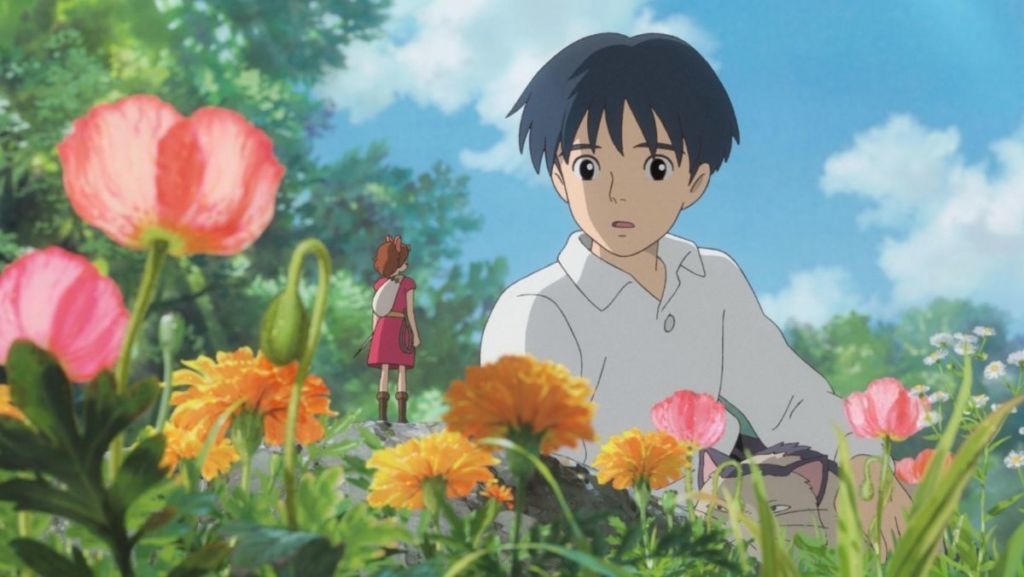

しまった、人間と目が合ってしまった。

庭で寝転がっていた人間と私はばったり遭遇してしまったのだ。

どうしよう!人間に見つかってしまったらまずい!

私たち一家の所在が見つかって、家族がみんな捕まってしまう!

私は顔面蒼白になった。

「怖がらなくて良いんだよ」

その人間は、優しい声でそう言った。

「え?」

「僕は君たちを捕まえたりなんかしないから」

「本当に?」

「君たちは希少な種族なんだろ。知ってる。だから捕まえたりしない」

どうやらこの少年は私たちを捕まえる気がないらしい。

私はとりあえず安心した。

「お父さんが言っていたんだ。この家には小人が住んでいるって。家のものを色々借りて暮らしているんでしょ?」

なんか全部バレているらしい。

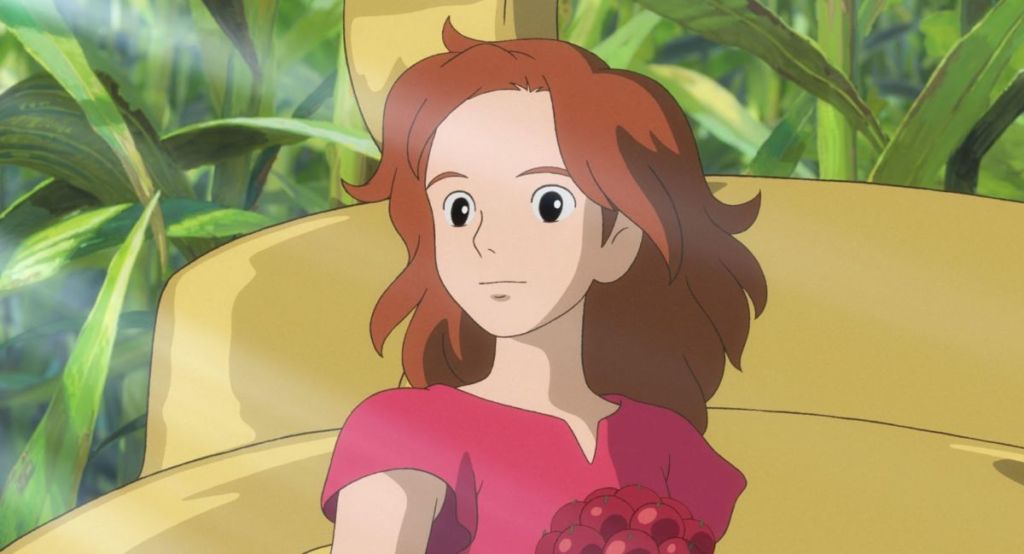

それからしばらく私はこの少年(翔)と話をしていた。

「地球に住む生物はね、時代の変化に応じて生活を変えていかないといけないんだよ」

翔はそう話す。

「時代の変化に適応できない種族は、これまでもどんどん滅びていった」

「君たちの種族もどんどん少なくなっているんでしょ?」

「そんなことないわよ。この間だって私たちの仲間が生きていることが判明したもの。きっとこの世界には、まだまだ小人がいるわ」

「でもそのうち、君だけになってしまうんだろうね」

「え?」

「君たちは、滅びゆく種族なんだよ」

えええええええええ!!

なんでそんなこと言うの!

「そんなこと言わないでよ!じゃあ私たちはどうしたら良いの!」

「簡単だよ。時代の流れに適応できるように、最先端の技術を学んで生活に活かせるようになれば良い」

「最先端の技術?」

「たとえば、そうだな。『人工知能』って知ってる?」

「人工知能? なんなのそれって?」

「人工知能っていうのは、まるで人間のような知的活動ができるコンピューターのことだ。元からあるデータや経験から学習して規則性を見出したり、新しいものを開発したりする」

「そんなものがあるんだ」

「人工知能は今、僕ら人間の世界でとても注目を集めているんだ。人工知能が将棋や囲碁で人間に勝ったり、ネコの画像を識別できるようになったりするんだよ」

「へえ」

「もしかしたら人工知能を学べば、小人の生活においても色々役立つかもしれない」

「え?本当に?」

「もちろん今すぐに役立てるのは難しいだろうけど、将来的には小人の生活を大きく変えるかもしれないよ。借りだって、安全かつ効率的にできるようになるかもしれない」

私は少年の言っていることを半信半疑で聞いていた。

でも、もしその『人工知能』とやらが、私たちを救ってくれるのだとしたら……。

よし、決めた。

こうして私の、人工知能を学ぶ日々がはじまったのだ。

つづく

RADICODE BLOG

RADICODE BLOG